Profilo del poeta in incognito.

Non sarò mai abbastanza grata a Stefano Dal Bianco per aver posto la questione della forma e aver in effetti confermato ciò che correntemente ripetiamo con intento spiazzante: la forma è sostanza. Le acrobazie da trasvolatore di chi è poeta sono di per sé riconoscimento della forma nella discussione. E diventa questione di forma non solo il cosiddetto layout cioè “l’arrangiamento grafico” della poesia ma anche in che modo la lingua e gli oggetti come i temi e lo stile tradiscano una poetica carbonara.

Una disperata vitalità

Come in un film di Godard: solo

in una macchina che corre per le autostrade

del Neo-capitalismo latino – di ritorno dall’aeroporto –

[là è rimasto Moravia, puro fra le sue valigie]

solo, «pilotando la sua Alfa Romeo»

in un sole irriferibile in rime

non elegiache, perché celestiale

– il più bel sole dell’anno –

come in un film di Godard:

sotto quel sole che si svenava immobile

unico,

il canale del porto di Fiumicino

– una barca a motore che rientrava inosservata

– i marinai napoletani coperti di cenci di lana

– un incidente stradale, con poca folla intorno…

– come in un film di Godard – riscoperta

del romanticismo in sede

di neocapitalistico cinismo, e crudeltà –

al volante

per la strada di Fiumicino,

ed ecco il castello (che dolce

mistero, per lo sceneggiatore francese,

nel turbato sole senza fine, secolare,

questo bestione papalino, coi suoi merli,

sulle siepi e i filari della brutta campagna

dei contadini servi)…

– sono come un gatto bruciato vivo,

pestato dal copertone di un autotreno,

impiccato da ragazzi a un fico,

ma ancora almeno con sei

delle sue sette vite,

come un serpe ridotto a poltiglia di sangue

un’anguilla mezza mangiata

le guance cave sotto gli occhi abbattuti,

i capelli orrendamente diradati sul cranio

le braccia dimagrite come quelle di un bambino

un gatto che non crepa, Belmondo

che «al volante della sua Alfa Romeo»

nella logica del montaggio narcisistico

si stacca dal tempo, e v’inserisce

Se stesso:

in immagini che nulla hanno a che fare

con la noia delle ore in fila…

col lento risplendere a morte del pomeriggio…

La morte non è

nel non poter comunicare

ma nel non poter più essere compresi.

E questo bestione papalino, non privo

di grazia – il ricordo

delle rustiche concessioni padronali,

innocenti in fondo, com’erano innocenti

le rassegnazioni dei servi –

nel sole che fu,

nei secoli,

per migliaia di meriggi,

qui, il solo ospite,

questo bestione papalino, merlato

accucciato tra pioppeti di maremma,

campi di cocomeri, argini,

questo bestione papalino blindato

da contrafforti del dolce color arancio

di Roma, screpolati

come costruzioni di etruschi o romani,

sta per non poter più essere compreso.

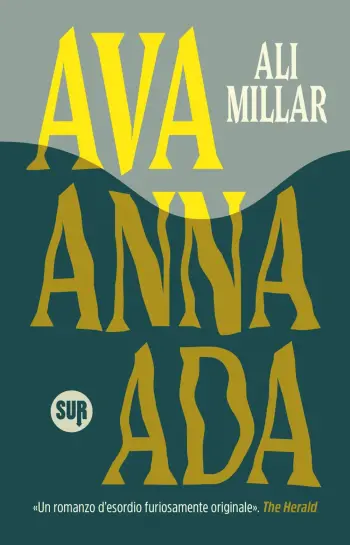

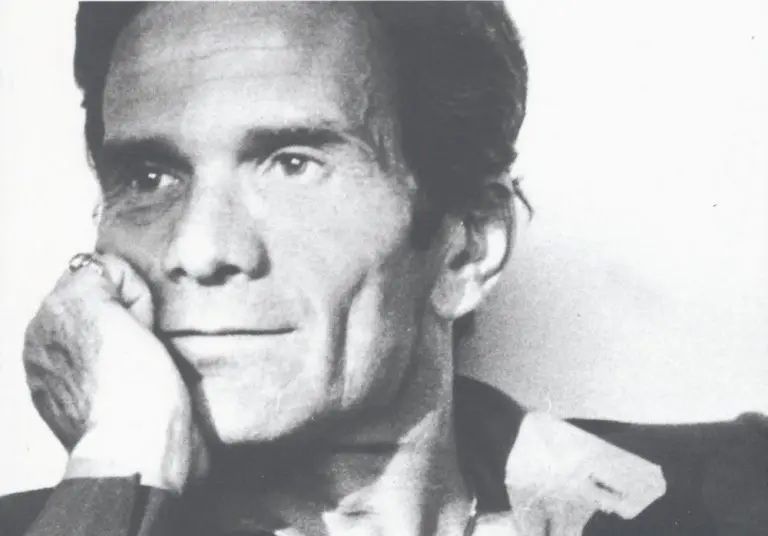

Questo è uno dei poemetti più struggenti tra i molti composti da Pier Paolo Pasolini (lo confesso: una delle sue poesie cui sono legata di più – ma questo è un dettaglio soggettivo che non fa testo) e uno dei più sfrontati, uno fra quelli che meglio rendono il senso drammatico della presenza del poeta sulla scena in prima persona. Per cominciare. È tratto, questo poemetto, da “Poesia in forma di rosa” – è evidente che nel titolo di questa puntata del nostro appuntamento settimanale da qualche tempo in qua ho un po’ giocato proprio su questo titolo, l’etichetta generale alla raccolta.

Qui la voce del poeta è drammatica al limite del tragico perché Pasolini immagina di fare un film della propria morte ispirandosi al film di Godard del ’60, À bout de souffle.

La prima novità in assoluto è che il poemetto è in pratica una sceneggiatura.

Lo sguardo del poeta come una macchina da presa che non stacca mai dal soggetto segue il poeta medesimo che è regista e attore ad un tempo: si vede correre in macchina in un setting ipermoderno in cui gli elementi antropici (l’aeroporto di Fiumicino / le autostrade del Neocapitalismo latino / l’Alfa Romeo del poeta che sfreccia sull’asfalto / il canale del porto / la barca a motore / la crudeltà e il cinismo del neocapitalismo), tutto concorre a un quadro di violenza in cui il sogno ipernarcisictico è crogiolarsi a “un sole irriferibile” nella cui luce smagliante del primo pomeriggio si compie il “rito” della morte del poeta messo in corrispondenza con un gatto impiccato e bruciato vivo, e con la campagna spelacchiata che non ha nulla di ecologico, richiama piuttosto la mezzadria quindi lo sfruttamento dei sottoposti, l’ingiustizia sociale, a cui sfugge solo l’immagine, maestosa (devo dire), di Moravia lasciato a Fiumicino nel trionfo delle sue valigie (e anche questa è una novità assoluta).

Il poemetto è un piano-sequenza “visto” dallo sguardo del poeta-regista che, prima di girare questo solare sacrificio (quel “lento risplendere a morte del pomeriggio” tira in ballo Federico Garcia Lorca subito dopo aver riecheggiato pagine torride di Hemingway), di cui è soggettista e prim’attore, si vede riflesso nella lente della cinepresa, nell’occhio della camera – dunque si sdoppia e si oggettiva nel personaggio di sé che sogna di finire sacrificato da una banda di ragazzi di vita.

Tutto all’ombra della cupola di San Pietro (il bestione papalino), tra le quinte cittadine (l’arancio dei palazzi e i bastioni rosicchiati dagli agenti atmosferici come antiche rovine etrusche e romane) che sono immaginate come Sorrentino le ha girate, molto dopo e in una mattina stranamente deserta.

Che pre-veggenza.

E che fiuto, nel ’59, Tennessee Williams a ipotizzare che il poeta Sebastian sarebbe stato divorato da una ghenga di ragazzini atavicamente affamati e selvaggi a cui lui si è candidato come dio sacrificale (in “Improvvisamente l’estate scorsa”, pièce teatrale poi sceneggiata da Williams con Gore Vidal).

Però, questa descrizione a parte, qual era fin da subito lo scopo di questa puntata che ci trattiene per un giro e intanto ci riporta sul tema della forma in poesia? E perché proprio questi testi di Pasolini?

Nuova poesia in forma di rosa

[…]

Quanto a me

ho lasciato il mio posto

di soldato non assoldato, di non voluto

volontario: il cinema, i viaggi, la vergogna…

Lo sapevo, lo sapevo già nel sogno: ma svegliandomi

mi son trovato ai margini. Altri protagonisti sono entrati,

non volontari essi!, e, partite le rondini, son loro a calcare ora

il palcoscenico. L’Eva cacciata si lamenta sul riso dell’Eve Nove; ma

ciò cosa conta? Il vero dolore è capire una realtà: questo mio essere

di nuovo nel ’63 ciò che fui nel ’43 – ragazzo piangente, apprendista

volonteroso: coi capelli che cadono, e si fanno grigi! L’espulsione

da sé del mondo, di me, suo corpo estraneo, è avvenuta nei modi

storici del neocapitalismo: ogni uomo ha un’epoca sola

nella vita, e si scrosta con i suoi problemi.

Non sono autorizzato a sapere la nuova

Italia che è nata come se dieci anni

fossero un anno solo: lei già

nel ’64, io nel ’54 con tutti

i marxisti come me, com-

promessi nelle passio-

ni dei vecchi

corsi.

Ché

io, del Nuovo

Corso della Storia

– di cui non so nulla – come

un non addetto ai lavori, un

ritardatario lasciato fuori per sempre –

una sola cosa comprendo: che sta per morire

l’idea dell’uomo che compare nei grandi mattini

dell’Italia, o dell’India, assorto a un suo piccolo lavoro,

con un piccolo bue, o un cavallo innamorato di lui, a un piccolo

recinto, in un piccolo campo, perso nell’infinità di un greto o una valle,

a seminare, o arare, o cogliere nel brolo vicino alla casa

o alla capanna, i piccoli pomi rossi della stagione

tra il verde delle foglie fatto ormai ruggine,

in pace… L’idea dell’uomo… che in Friuli…

o ai Tropici… vecchio o ragazzo, obbedisce

a chi gli dice di rifare gli stessi gesti

nell’infinita prigione di grano o d’ulivi,

sotto il sole impuro, o divinamente vergine,

a ripetere a uno a uno gli atti del padre,

anzi, a ricreare il padre in terra,

in silenzio, o con un riso di timido

scetticismo o rinuncia a chi lo tenti,

perché nel suo cuore non c’è posto

per altro sentimento

che la Religione.

Piansi

a quell’immagine

che in anticipo sui secoli

vedevo scomparire dal nostro mondo,

ma non conoscendo i termini usati nella cerchia

eletta di quel mondo per esprimere l’addio, adoperai

cursus del Vecchio Testamento, calchi neo-novecenteschi, e profetai

profetai una Nuova Preistoria – non meglio identificata – dove

una Classe diveniva Razza al tremendo humour di un Papa,

con Rivoluzioni in forma di croce, al comando

di Accattoni e Alì dagli Occhi Azzurri –

fino a questi imbarazzanti calligrammes

del mio « vile piagnisteo »

piccolo-borghese.

Così

sfogliai una vana rosa,

la rosa privata del terrore

e della sessualità, proprio negli anni

in cui mi si richiedeva d’esser il partigiano

che non confessa né piange.

Pasolini ebbe per anni l’abitudine di scrivere un sonetto al giorno per tenersi in esercizio sulla poesia formalizzata, classica. Ma quando doveva levare la propria voce di poeta, era più forte di lui, non era più in grado di obbedire alla classicità cui pure guardava con amore straziato, sapendo di non poterle restare fedele – la NeoGeoStoria esigeva nuovi strumenti e nuovi suoni, disarmonie nuove in cui era chiara l’impronta lasciata dalle armonie millenarie, ma il canto nuovo che Pasolini stesso per la sua parte ha intonato chiamava formalizzazioni altre. In tutta la sua poesia, cioè nella sua intera opera, di poeta e romanziere, di fustigatore sociale, di polemista e di regista, Pasolini è stato il formulatore di un’estetica nemica dell’estetismo, formulatrice a sua volta di modulazioni plasmate sulla loro specifica materia, tutt’une con essa – ovunque Pasolini abbandona con dispiacere le comodità di un’estetica imitativa, già codificata, e si avventura senza paracadute in funambolismi rischiosi.

Non è il primo a farlo.

La strada del rinnegamento della forma classica, depositata e codificata, comoda da replicare, è lastricata di nomi eccelsi: Poe, Whitman, Dickinson, Lee Masters, Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud, Verlaine, Eliot, Ezra Pound (“miglior fabbro”), Campana, gli ermetici… solo per nominare, in parte, la storia della poesia più vicina a noi, e a lui.

Però Pasolini aveva accenti lirici, mobilitava nei versi grandi passioni civili e politiche.

Lo sperimentalismo del Gruppo ’63 non lo ha minimamente riguardato come non riguardò la poesia di Amelia Rosselli (lanciata tra i nuovi poeti proprio da lui), confusa con esso in un primo momento.

Pasolini è l’ultimo vate.

Colui che nella propria persona ha scontato un passaggio di stato nella figura del poeta.

Ballata delle madri

Mi domando che madri avete avuto.

Se ora vi vedessero al lavoro

in un mondo a loro sconosciuto,

presi in un giro mai compiuto

d’esperienze così diverse dalle loro,

che sguardo avrebbero negli occhi?

Se fossero lì, mentre voi scrivete

il vostro pezzo, conformisti e barocchi,

o lo passate a redattori rotti

a ogni compromesso, capirebbero chi siete?

Madri vili, con nel viso il timore

antico, quello che come un male

deforma i lineamenti in un biancore

che li annebbia, li allontana dal cuore,

li chiude nel vecchio rifiuto morale.

Madri vili, poverine, preoccupate

che i figli conoscano la viltà

per chiedere un posto, per essere pratici,

per non offendere anime privilegiate,

per difendersi da ogni pietà.

Madri mediocri, che hanno imparato

con umiltà di bambine, di noi,

un unico, nudo significato,

con anime in cui il mondo è dannato

a non dare né dolore né gioia.

Madri mediocri, che non hanno avuto

per voi mai una parola d’amore,

se non d’un amore sordidamente muto

di bestia, e in esso v’hanno cresciuto,

impotenti ai reali richiami del cuore.

Madri servili, abituate da secoli

a chinare senza amore la testa,

a trasmettere al loro feto

l’antico, vergognoso segreto

d’accontentarsi dei resti della festa.

Madri servili, che vi hanno insegnato

come il servo può essere felice

odiando chi è, come lui, legato,

come può essere, tradendo, beato,

e sicuro, facendo ciò che non dice.

Madri feroci, intente a difendere

quel poco che, borghesi, possiedono,

la normalità e lo stipendio,

quasi con rabbia di chi si vendichi

o sia stretto da un assurdo assedio.

Madri feroci, che vi hanno detto:

Sopravvivete! Pensate a voi!

Non provate mai pietà o rispetto

per nessuno, covate nel petto

la vostra integrità di avvoltoi!

Ecco, vili, mediocri, servi,

feroci, le vostre povere madri!

Che non hanno vergogna a sapervi

– nel vostro odio – addirittura superbi,

se non è questa che una valle di lacrime.

È così che vi appartiene questo mondo:

fatti fratelli nelle opposte passioni,

o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo

a essere diversi: a rispondere

del selvaggio dolore di esser uomini.

Supplica a mia madre

E’ difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame

d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,

l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…

Constatato che Pasolini era anche disponibile all’uso di forme più classiche come la danza plastica tra le rime che si rincorrono e rimbalzano l’una sull’altra tenendosi bordone o il chauceriano distico, se siete arrivati qui in fondo magari avrete accondisceso, voi pure, a condividere questa rilettura, breve, di Pasolini, poeta in tutto, e immenso, quale a me è parso sempre.

Dopo di lui, un discreto deserto.

Eppure, quasi contemporaneamente a lui, con simile intuizione – fare della poesia uno strumento di denuncia, un’opportunità innologica quasi in funzione omiletica – erano apparsi i versi di Allen Ginsberg, L’Urlo – HOWL, in cui il poeta beat americano, come un martello pneumatico ossessivo e sconsolato, inane e indomito, rivolge la sua invettiva senza veli al sistema americano,

«I saw the best minds of my generation destroyed by madness,

starving hysterical naked, dragging themselves through the negro

streets at dawn looking for an angry fix, Angel-headed hipsters

burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo

in the machinery of night […].»

[Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia,

affamate nude isteriche, trascinarsi per strade di negri all’alba in cerca

di droga rabbiosa, hippies dal capo d’angelo ardenti per l’antico contatto

celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte, (…).»]

Avevamo già fatto questa associazione proprio nella puntata di questa rubrica dedicata a Ginsberg in cui meditavamo anche sul fatto che i poeti della generazione BEAT non erano solo beati e battuti ma erano anche (e l’invettiva di Ginsberg ne è documento chiaro) oratori martellanti, fustigatori senza tregua del “sistema” americano e del conformismo borghese. A me pare proprio, e non solo per suggestione da assonanza (I SAW = IO SO), che Pasolini affidi all’anafora e al fraseggio di versi lunghi e dichiarativi (almeno quanto quelli dello stesso Ginsberg nel suo famoso URLO ma anche di Walt Whitman in certi canti come I HEAR AMERICA SINGING) il compito di dar voce alla denuncia della situazione italiana e di indicare nella stampa televisiva e scritta la possibile fonte della verità dei fatti e negli intellettuali come lui il coraggio di rompere il silenzio omertoso sulla verità dei fatti per rivelarla, quasi impossibile per mancanza di prove e indizi, eppure suggeribile per forza d’intuizione.

Io so.

Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato “golpe” (e che in realtà è una serie di “golpe” istituitasi a sistema di protezione del potere).

Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969.

Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974.

Io so i nomi del “vertice” che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di “golpe”, sia i neo-fascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine, gli “ignoti” autori materiali delle stragi più recenti.

Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi, opposte, fasi della tensione: una prima fase anticomunista (Milano 1969) e una seconda fase antifascista (Brescia e Bologna 1974).

Io so i nomi del gruppo di potenti, che, con l’aiuto della Cia (e in second’ordine dei colonnelli greci della mafia), hanno prima creato (del resto miseramente fallendo) una crociata anticomunista, a tamponare il ’68, e in seguito, sempre con l’aiuto e per ispirazione della Cia, si sono ricostituiti una verginità antifascista, a tamponare il disastro del “referendum”.

Io so i nomi di coloro che, tra una Messa e l’altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali (per tenere in piedi, di riserva, l’organizzazione di un potenziale colpo di Stato), a giovani neo-fascisti, anzi neo-nazisti (per creare in concreto la tensione anticomunista) e infine criminali comuni, fino a questo momento, e forse per sempre, senza nome (per creare la successiva tensione antifascista). Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi comici come quel generale della Forestale che operava, alquanto operettisticamente, a Città Ducale (mentre i boschi italiani bruciavano), o a dei personaggio grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli.

Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killer e sicari.

Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti (attentati alle istituzioni e stragi) di cui si sono resi colpevoli.

Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi.

Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero.

Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell’istinto del mio mestiere. Credo che sia difficile che il mio “progetto di romanzo”, sia sbagliato, che non abbia cioè attinenza con la realtà, e che i suoi riferimenti a fatti e persone reali siano inesatti. Credo inoltre che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che so io in quanto intellettuale e romanziere. Perché la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il ’68 non è poi così difficile.

Tale verità – lo si sente con assoluta precisione – sta dietro una grande quantità di interventi anche giornalistici e politici: cioè non di immaginazione o di finzione come è per sua natura il mio. Ultimo esempio: è chiaro che la verità urgeva, con tutti i suoi nomi, dietro all’editoriale del “Corriere della Sera”, del 1° novembre 1974.

Probabilmente i giornalisti e i politici hanno anche delle prove o, almeno, degli indizi.

Ora il problema è questo: i giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi.

A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente a chi non solo ha il necessario coraggio, ma, insieme, non è compromesso nella pratica col potere, e, inoltre, non ha, per definizione, niente da perdere: cioè un intellettuale.

Un intellettuale dunque potrebbe benissimo fare pubblicamente quei nomi: ma egli non ha né prove né indizi. […]

Il potere e il mondo che, pur non essendo del potere, tiene rapporti pratici col potere, ha escluso gli intellettuali liberi – proprio per il modo in cui è fatto – dalla possibilità di avere prove ed indizi.

[Corriere della Sera, 14 novembre 1974]

È la stessa potente intuizione che suggerisce a me di fiutare questo nesso inedito tra la poesia beat e i versi civili di Pier Paolo Pasolini, il quale è poeta in tutto (versi, film, romanzi, scritti critici, articoli, interventi, interviste) e nello stesso tempo considera ogni sua pagina, d’ogni genere di scrittura, civile nel valore e nell’intento.

I

Qui, nella campagna romana,

tra le mozze, allegre case arabe

e i tuguri, la quotidiana

voce della rondine non cala,

dal cielo alla contrada umana,

a stordirla d’animale festa.

Forse perché già troppo piena

d’umana festa: né mai mesta

essa è abbastanza per la fresca

voce d’una tristezza serena.

Cupa è qui la tristezza, come

è leggera la gioia: non ha

che atti estremi, confusione,

la violenza: è aridità

il suo ardore. Invece è la passione

mite, virile, che rischiara

il mondo in una luce senza

impurezze, che al mondo dà le care

civili piazzette, dove ignare

rondini scatena l’innocenza.

Borghi del settentrione, dove

dal ragazzo con fierezza

e allegra umiltà nasce il giovane,

e vive la sua giovinezza

da vero adulto, benché piova

il suo occhio chiaro e la sua bionda

testa luce infantile: ma è

quell’infanzia solo gioconda

onestà: egli nella sua fonda

vita il mondo matura con sé.

Perciò possono ancora le rondini

cantarlo, gettandosi lievi

nelle piazzette dei girotondi,

dei canti puerili, dove le nevi

si dissolvono in biancospini,

più pure, e questi si mutano

per la dolce foga della semenza

in rose, in gigli: ché confini

le stagioni non v’hanno, né incrina

nuova esistenza l’esistenza.

Qui venti affricani l’assolato

inverno bruciano: nascono

carnai di fiori, è già estate.

I ragazzetti dentro tasche

già impure infilano viziate

le mani: la loro violenza

infantile resterà nella nera

loro bellezza adulta. Esperienza

è ironica durezza: senza

rondini, di cani urla la sera.

O, se rondini volano, alte

vanno a stridere su tetti

di grandi case dove l’arte

straripante dei secoli eletti

scolora come in vecchie carte:

e anche il loro garrito,

se girano in cielo, smuore

in diversi spazi, in un mitico

scenario. E su di esso sbiadito

si schiude un cielo di memorie.

La jungla delle anime scure

come la pelle e gli occhi, che

la moderna vita nutre a dure

necessità e bassezze, ormai è

su Roma, la stringe in impure

confusioni, in ciechi smarrimenti

di stile, come una piena sale

oltre i rotti argini: impotente

la Roma del potere ne sente,

ancora plebe, l’ansia nazionale.

[da L’Umile Italia, 1954 – in

LE CENERI DI GRAMSCI – Garzanti 1956]